松本クラフトフェアー 2015

ここしばらくお休みしていたクラフトフェアーの出展の旅を、2015,2016年は本腰をいれてみようと計画しています。

続きを読む

スタジオ モフサは染めもの屋です。

ここ山梨県では昨年2014年2月の大雪で一時「県丸ごと陸の孤島」になってしまったことがあります。

金沢市に暮らしていた頃も北陸だけあって雪には慣れていたので、備えもあっていつも通りの染めもの生活は無事だったのですが、唯一地味なところで思わぬ雪害に見舞われました。

続きを読む

もう10年程前の話ですが、「宇宙戦争」という映画、トムクルーズさんが主演されている映画を観に行きました。

いわゆるSFもので、ハリウッドらしくテンポも良くて、途中まで全然気がつかなかったのですが、わりと最後の方になってから、なんだかこのストーリーに既視感を感じました。あれ?この本読んだことがある!

続きを読む

棟方志功さんという有名な版画家さんがいらっしゃいました。

生前、棟方さんが木版を彫っている姿はまさに鬼気迫る姿でした。下書きなんてモノは存在せず、凄まじい勢いで彫刻刀で板を削っていく姿は、本当に神懸かりと言ってもよいでしょう。

続きを読む

学生の頃、ホームセンターという「何でも売っている巨大なお店」が大好きでした。

高校生の頃に用もないのに通っていた「東急ハンズ」みたいなお店が田んぼの中に建っている!

続きを読む

ちょうど僕が高校生の頃にベトナム戦争の映画が流行していたようで、当時はいろいろ観に行ってました。

当時の彼女とのデートもトムクルーズ主演の「7月4日にうまれて」だったような。

続きを読む

「暑さ寒さも彼岸まで」

まったくここ数日で山梨県でも暖かくなってきました。僕の仕事場は土間なのであいかわらず寒くてしかたないですが、ともかく外は暖かいので納期もほったらかして、おでかけでもしたくなります。

続きを読む

「藍」と呼ばれる染料は世界各地で使用されています。各地によって植物も技術的なことも各地各様です。青色色素を効率的に染めることが出来る染料というのは藍に勝るものはなく、伝統的なものだけでなくジーンズのインディゴブルーとしても有名で天然藍で染められたジーンズはなかなかのプレミアものだったりします。

続きを読む

とある洋室にあわせてデザインしたものですが、和室空間にもぴったりでした。

思い起こせば子どもの頃に身の回りにあった70年代テキスタイルもあの時代のわが家に馴染んで記憶があります。

続きを読む

神戸生まれの街っ子の私ですが、北陸金沢に住んでいる頃に初めて「待ちこがれる春」を実感し、学生時代に北海道で越冬した時とは違って家の中までの底冷えがこのシリーズを作らせてくれました。

続きを読む

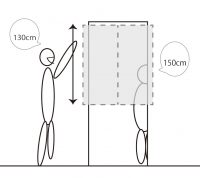

せっかく既製品でない暖簾を探して、巡り会えた機会ですから

ぜひぜひ、しっくりくるようなオーダーをご注文ください。

とは言っても、どこから手をつけていいのやら。。。

オーダ暖簾ことはじめ! イロハのイから始めましょう!

続きを読む

丸いタマタマが並んでる1600番シリーズで自画自賛なお気に入りです。

半防染と言って丸の部分もうっすら色が染まっているのスタジオモフサの「ロウケツ染め」の得意技なのです。

続きを読む

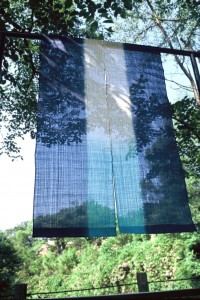

新緑が綺麗な時期になりました。山の方に行くと野生の藤が緑の中に映える季節ですね。スタジオモフサのHPでは屋外や自然光で撮影することが多いです。やっぱり色は自然光の下で撮影するほうがいちばんウソの無い色だと思います。

続きを読む

単純な縦横組合せの構図ですが、こういうのがやはりシンプルで手染めの味がでます。

逆に言いますと腕が目立つ、ごまかしの効かない緊張する作品のひとつです。ぼかしのボカシ具合や色むらがきちんと出来てこそのシンプルイズベストです。

続きを読む

お客様のお子さんたちには「ツキノワグマ!」って呼ばれている2200シリーズです。

おもいっきりツキノワを下に配置したのでギリギリ危ういデザインですが、実際に吊るしてみると空間がキリッと締まってカッコ良くなります。

続きを読む

「風に吹かれて(Blowin’ in the Wind)」って大好きな歌があります。ボブディランの歌ですが、僕はピーターポールアンドマリーから入りました。あの頃はいつも風のような旅に憧れていたものです。

続きを読む

ドドンと大柄な丸ですが、飾ると空間にしっくりするシリーズです。

一見は自己主張の強そうな色で目につくのですが、周りに溶け込み協調性があって、それでいてしっかりと大事な役割を演じてくれる。そんな大人になれているのでしょうか私。

続きを読む

芸術大学なんてものに入ってまず驚いたのは、同級生が同じ年齢ばかりではなくて年上の人が少なくないこと。たかが1,2年程度なので今思えばたいしたこと無いのですが、当時は周りのみんながちょっと大人なオーラが満載だったのです。

続きを読む

スタジオモフサのファーストデザインのひとつです。

一番お気に入りだし一番たくさん染めているシリーズ。

もともとはこの[U]がいくつも連続しているものから単体で生まれて来た図案です。

このシリーズの色違いだけで一年を過ごしたいくらい本気でオススメの300番シリーズ。